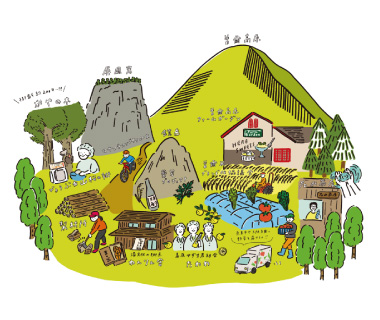

奈良県の東北端、高原地帯の大自然に囲まれた村

奈良県の東部、三重県との境に接する曽爾村は、里山の美しい自然と文化が残る高原地域です。村の東側にある曽爾高原は一面がススキに覆われた観光名所で、秋の夕暮れには黄金色に照らされた荘厳な風景が一望できます。主な産業には高原野菜を中心とした農業のほか、林業、観光業があります。毎年秋祭りで奉納される「曽爾の獅子舞」は県の無形民俗文化財に指定されています。

左黄金に輝くススキが有名な曽爾高原右雄略天皇の御代からあるという由緒ある古社で、毎年10月に行われる曽爾村八大字の氏神の門僕神社秋祭り 。「奈良県指定無形民俗文化財」にも指定される「曽爾の獅子舞」は、毎年多くの見物客で賑わいます。

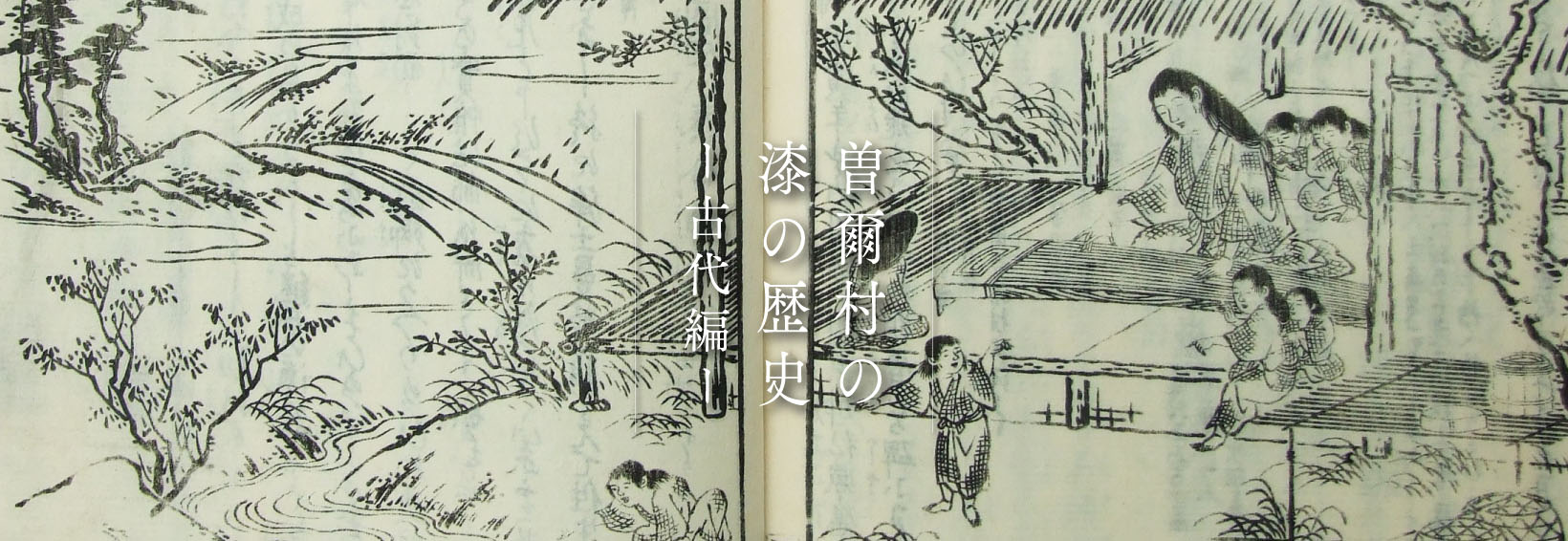

歴史の始まりとして記された、平安時代の「漆部郷」

平安後期の古文書「伊呂波字類抄(いろはじるいしょう)」によれば、倭武皇子(やまとたけるのみこと)が現在の曽爾村周辺である宇陀地域に猟に出た際、折れた木の枝の汁で手が黒く染まり、それを持ち物に塗ったところ大変美しく染まったことから、この場所に漆を司る官である「漆部造(ぬりべのみやつこ)」を置いたとされています。平安時代から伝わる「漆部=漆塗り」が、現在の曽爾村を表す呼び名「ぬるべの郷」の歴史の始まりだったのです。

漆文化復興に向けて立ち上がった村の住民たち

その後、時代とともに衰退してしまった曽爾村の漆文化。村の誇りを取り戻そうと立ち上がったのは、塩井地区の住民たちでした。2005年に「漆ぬるべ会」を立ち上げ、自生の漆から苗を作り、約1300本を植樹したのです。しかしそのほとんどが獣害や地質不良によって一度は枯れてしまいました。それでも諦めず、土地を変えながら試行錯誤を繰り返して植樹を続けてきました。

外から吹き込んだ新しい風と、さらなる挑戦

メンバーの高齢化など課題を抱える中、2017年「漆ぬるべ会」に新たな風が吹き込みました。漆担当の地域おこし協力隊、並木美佳さんが埼玉県から移住してきたのです。並木さんのアイデアや発信力とともに、それまで試験的だった漆掻きを本格化し、柿の葉を活かした漆工芸品の制作販売もスタート。新たな拠点施設「NENRIN」では漆を学ぶイベントやワークショップが始まりました。

1柿の葉の器。色も形もさまざまです。2漆の原液と、拭き漆をする道具達。つやつや美しい。32019年度に行ったワークショップ風景。森の案内人である三浦豊さんと行ったフィールドワークと、漆の樹皮を使った染物体験。4漆の様々な活動の場「Urushi Base Soni NENRIN」。漆で作った作家の器や、曽爾村での暮らしを想像できる造りになっています。